Le travail, on le fait. On en parle aussi… mais rarement de la bonne manière.

À l’occasion de la Semaine QVCT 2025, l’ANACT a choisi d’ouvrir une grande conversation sur le dialogue sur le travail. Un moment pour distinguer le dialogue social et le dialogue professionnel. Un moment pour parler notamment de la nécessité cruciale de pouvoir disposer d’espaces de discussion.

Un événement fort, animé par Éloi Choplin, par ailleurs directeur associé d’Aggelos, qui a permis de faire émerger ce que parler du travail peut vraiment produire : de la coopération, des actions concrètes, et parfois même… de la transformation.

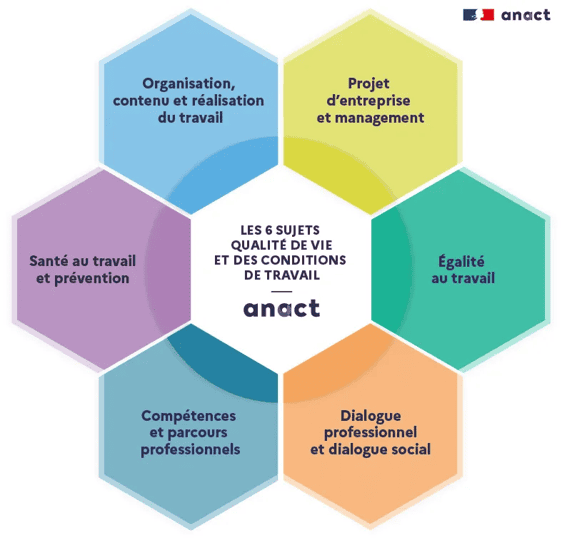

- La QVTC ? Qualité de Vie et des Conditions de Travail

- pour aller plus loin : https://www.anact.fr/

Ce qu’Aggelos a déployé pour cet événement :

- Animation de l’ensemble du dispositif scénique et interactif de l’après-midi thématique de l’ANACT

- Coordination avec le dispositif imaginé par nos amis du collectif 22ème siècle

- Pilotage des séquences participatives, (tchat, éléments participatifs à distance)

- Script d’animation intégrant des transitions fluides, des relances, et une attention constante à la diversité des points de vue

- Préparation des échanges en lien direct avec les organisateur-rices.

Un programme construit comme une progression

L’après-midi proposée par l’Anact avec 22ème siècle, dans le cadre de la Semaine QVCT 2025 a été pensée comme une montée en puissance, mêlant témoignages de terrain, regards croisés et exploration de nouveaux enjeux.

1. Témoignage terrain : l’exemple Aubert & Duval

Un espace de discussion sur le travail déployé dans un service industriel sous tension a permis d’agir à la fois sur la charge de travail, les conditions de coopération et la performance collective. Ce témoignage a donné à voir, très concrètement, ce que peut produire une démarche bien cadrée.

2. Consultation nationale Anact : une photographie des pratiques

Avec plus de 2 600 répondants, l’Anact a dressé un état des lieux du dialogue professionnel tel qu’il est vécu aujourd’hui dans les entreprises : qui parle du travail, dans quelles conditions, avec quels effets ? Un socle utile pour ancrer les échanges dans le réel.

3. Regards croisés sur le dialogue

Représentants syndicaux (CGT, UIMM…) et experts des conditions de travail : une séquence où se sont exprimés les tensions, les leviers et les perspectives d’un dialogue sur le travail mieux structuré, à tous les niveaux (branche, entreprise, service). Avec un point commun : reconnaître l’importance d’espaces de parole efficaces et reliés à la décision.

4. Santé mentale et dialogue au quotidien

Dans un contexte où la santé mentale devient une grande cause nationale, un zoom spécifique a permis d’explorer comment le fait de pouvoir parler du travail contribue à la santé psychique des équipes. Loin des approches gadgets, l’enjeu est ici d’outiller les managers et les collectifs pour identifier, prévenir et réguler les tensions.

5. Restaurer le dialogue quand il est rompu : le dispositif Areso

Dans certaines entreprises, le dialogue social est abîmé, les espaces existent mais ne fonctionnent plus. Un focus sur le dispositif Areso a montré comment un cadre sécurisé peut être co-construit pour restaurer la parole, même après des périodes de rupture ou de transformation douloureuse.

Et si le dialogue, était aussi une compétence collective à cultiver ?

Parmi les messages les plus frappants de cette journée, une conviction revient :

💬 « Parler du travail, ce n’est pas simple. Mais ça s’apprend. »

Ce n’est ni une injonction, ni un café du commerce. C’est une méthode, un espace cadré, qui repose sur :

- une écoute active,

- une pluralité d’acteurs,

- des sujets concrets,

- un engagement dans la durée.

L’exemple de l’espace de discussion mis en place chez Aubert & Duval le montre : quand les salariés participent à l’analyse de leur travail, les solutions émergent, les relations se transforment, et la performance suit.

Le rôle de l’animation : donner forme au dialogue

Dans un format aussi exigeant — avec du public sur place, une diffusion en direct, des temps participatifs et des interventions multiples — l’animation joue un rôle clé.

L’animateur doit accompagner ces séquences avec sobriété et attention, en veillant à faire circuler la parole, à relancer quand il le fallait, et à garder le fil conducteur.

Pas de mise en avant, pas de posture surplombante : simplement le souci de permettre un échange lisible, ouvert et respectueux du temps de chacun. Un rappel, au passage, que l’animation est bien plus qu’un formatage : c’est un appui discret mais décisif au dialogue.

Dialogue professionnel et dialogue social : deux dynamiques complémentaires

Dans beaucoup d’organisations, le dialogue social est structuré autour des instances représentatives : CSE, négociations collectives, accords d’entreprise. Il traite souvent de sujets essentiels : rémunération, temps de travail, emploi, conditions collectives.

Mais à côté de cela, une autre forme de discussion est indispensable : le dialogue professionnel, c’est-à-dire la possibilité pour les salariés de parler concrètement de leur travail, de ce qui le facilite ou le rend difficile, et de participer à sa transformation.

- Les deux dialogues ne s’opposent pas. Au contraire, ils se complètent.

- Le dialogue social structure des droits et des cadres.

- Le dialogue sur le travail connecte ces cadres à la réalité du terrain.

Pourquoi les espaces de discussion sur le travail sont essentiels

Dans un quotidien professionnel contraint par le rythme, les objectifs, les outils et parfois les tensions, il est rare de pouvoir s’arrêter pour parler du travail réel.

C’est tout l’enjeu des espaces de discussion sur le travail (EDT) : créer un cadre où les équipes peuvent, à intervalle régulier, prendre le temps d’analyser ensemble leur activité.

✔️ Ces espaces ne sont pas des réunions de service classiques.

✔️ Ils ne sont pas des groupes de parole ni des cellules de crise.

✔️ Ce sont des lieux d’analyse, de co-construction et de régulation, où chacun peut contribuer à l’amélioration du travail, dans un cadre structuré et relié à la décision.

Pour être efficaces, ces espaces doivent reposer sur des sujets concrets, une écoute active entre pairs et managers, et une prise en compte réelle des propositions émises.

Quand ils sont bien animés et intégrés à la gouvernance, ces espaces deviennent un levier puissant de transformation, à la fois pour la performance de l’organisation et pour la santé des collectifs.

Pourquoi parler du travail change vraiment les choses ?

Les espaces de discussion sur le travail, quand ils sont bien structurés, permettent :

✔️ d’identifier les irritants invisibles,

✔️ d’éviter les décisions déconnectées,

✔️ de construire des solutions partagées,

✔️ de renforcer la confiance dans les collectifs,

✔️ de transformer les relations sociales.

Ce n’est pas une lubie RH.

C’est une méthode d’amélioration continue, portée par des structures comme l’Anact depuis plus de 15 ans.